请李殿光回话

请李殿光回话

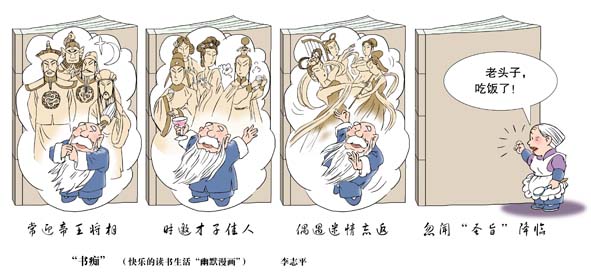

内容: 天津·和平 全国读书漫画大赛获奖作品,

有置疑!已发去电邮和图,为何不回电!请回答!

这是我1987年发表在<安徽日报>,1999年参加<天台日报>全国漫画大赛发表在<天台日报>的作品.请对照.谢谢!

最新评论

正序排列

楼层直达:

-

dushuren发表于2008-07-18 13:23|

请李殿光回话

内容: 天津·和平 全国读书漫画大赛获奖作品,

有置疑!已发去电邮和图,为何不回电!请回答!

这是我1987年发表在<安徽日报>,1999年参加<天台日报>全国漫画大赛发表在<天台日报>的作品.请对照.谢谢!

举报 回复# 1楼

-

dushuren发表于2008-07-18 13:25|

这是我1987年发表在<安徽日报>,1999年参加<天台日报>全国漫画大赛发表在<天台日报>的作品.请对照.谢谢!

举报 回复# 2楼

-

韦荣景发表于2008-07-18 14:47|

我觉得两者还是有区别的。。。。。。

举报 回复# 3楼

-

郭忠发表于2008-07-21 02:55|

看了以上两幅作品有些不同于dushuren漫友(以下简称d漫友)的意下雷同的看法,下面说点儿个人的观点。

每一作品的魅力都是一个系统,要揭示一作品的魅力的秘密,就要具体考察它的系统结构,而每一作品魅力的系统结构都是有区别的,不能用对这一作品的分析来代替对另一作品的分析。《书痴》的结构和艺术特点我认为有这么几点:

一、充满诗意的语言。在《书痴》的每一幅作品的下面都配有一句话,其文字充满了诗意,语言精练、生动、传神,富于感情,词句变化有致,尤其最后一句“圣旨”,用得谐谑,包含更多的情感内容。“圣旨”突然降临,此时“老头子”不赶快告别书中人物,会带来老伴儿绵长的唠叨,从精神食粮的中断回到现实生活的民以食为天。由于“常迎帝王将相”,“老头子”深知“圣旨”的厉害。其作品文图相生,相得益彰。

二、彰显了历史和传统文化。帝王将相,才子佳人的意象点缀,使我们想到几千年来的文化传承中,那些跨越时空的艺术作品和历史人物,想到历史的演变、中华民族的文明进程、人性的善恶,这些作品中的人物和精神,千百年来浸染于我们的意志领域,影响着我们的现代生活。

三、审美感受的延长。从读者看到《书痴》第一幅图文,就已有情感认同,不断在回忆联想的意境中,这个过程就是艺术的感受过程,效应过程。审美感受的延长就是艺术魅力的继续,由于感受的延长增加了此作品的艺术魅力,最后一句的点睛之笔“忽闻‘圣旨’降临”,把与书对话,与书神交,以书为乐的“书痴”惊醒,中断了“书痴”的乐趣,也给读者奉上会心的一笑,此处可谓笔断意连。

四、气脉贯通。在创作这样的组画中,最易出现的弊病是气脉阻隔,其中的某一幅不协调,基调不一致,会影响整体效果。这样的组画有别于传统的四格漫画,每一幅都表达一个意思,相对的独立又是下一幅作品连接的“钩”,每幅作品既是并列的又是相依的,很难把握好。《书痴》的整组作品气脉贯通,情感自然流溢,文图风格一致。最后一幅的“圣旨”和第一幅“帝王将相”相呼应,给人更多的情趣,由于作品的情感表现是我们都熟悉的,人人心中皆有的,得到了广泛的认同和赞誉,当然也没逃出评委的慧眼。

d漫友的作品是独幅成篇的,读者看到的和想到的,几乎同时完成,此作品的优势在于科学种田的题材上。《书痴》和d漫友作品的相近之处是在最后一幅,《书痴》的最后一幅拿出来很难独立成篇(缺少一些条件的交代),这样减弱了和d漫友作品的可比性,在这里作品是否相近已经不重要了,重要的是《书痴》的最后一幅是整组作品中不可分开的一部分,像盐溶于水,只可品其味,而不可察其形。《书痴》它不是简单的拉长,是情感的需要,是艺术表现的必须,可以说是艺术中的“这一个”。在d漫友作品之前,还有一幅作品更早些发表在《讽刺与幽默》上。此作品的内容也是科学种田的,画面是这样的:一个农民在喊“胖子,你在哪里?”在一本《科学种田》的书页中,“胖子”露出身影,身上写着“丰收”,“胖子”应声道“我在这里!”。这是一幅普及科学种田的漫画佳作,作品极富趣味性和生活化,比喻十分准确,有很强的亲切感。d漫友的作品从题材上和此作品是相同的,形式也有些相近,但细想还是有区别的,不能简单的说雷同,各有各的视角和切面。如果只要书中藏有人,就一味的指责雷同,那会株连中外一大批作品。所以d漫友的作品和“胖子在哪里”的作品可以共存,有如《书痴》可以共存是一样的。持有这样的包容,是给作者表现情感体验、细腻刻画情感、丰富情感多元的形象传达,提供更大的空间。

郭忠 本贴最后由 郭忠 于 2008-07-21 02:57 编辑过。举报 回复# 4楼

-

老油发表于2008-07-21 09:13|

无论是整体还是局部,雷同、近似都会令人难堪,都是创意文化之大忌,有品味与良知的作者都应竭尽所能去避免,但这也的确是很难避免的。

只要你画漫画,就要做好掉进这个陷阱的准备。我不仅欢迎大家监督我,而且我也曾主动交待过自己的“雷同史”。例如:大概是00年,我参加中国漫画大展的作品没入选,后来自己发现雷同了,前几年就拿出来检讨过。

广东有位漫友也曾雷同过我的作品,我直接告诉他,他也坦然地“礼让”了。

我想,假如不是“老头子”,不是“吃饭了”,问题可能就好很多,但暂时还想不出更好的“替代品”。

无论如何,这种雷同、近似既不值得肯定,也不必大惊小怪;这是谁都有过的经历,偶尔雷同仅仅说明这个作者不是超人,离上道德法庭还很远。但频率过高,就要警惕;即使不是道德问题,至少也是水平问题。

我倒觉得把雷同与近似的作品拿来对比一下还是有益的,至少让我们知道这个点子不能再弄了。大家若能做到以平常心来看待,漫画界的学术品位肯定就能大大提升。

像上面的交流就很得体,希望有更多的理性火花在这里碰撞。

中国学术界的交流机制曾被破而不立的思潮解构得不像样子,现在,正需要大家在文明的旗帜下重组这个机制,此时此地,实事求是正是我们的准绳与指南。举报 回复# 5楼

-

邝飚发表于2008-07-21 15:36|

只能是雷同,不存在抄袭。

我要说有相近的地方,那就是——

都属于“画蛇添足”之列的作品。

想象一下,假如去掉画中的文字说明和设计对白,聪明的读者一样会明白作者要表达的意思,换而言之:图中的漫画语言是足够的。比如敲门的动作,老太太手里端着的饭碗,老头子在与书中的人物“云雨”的场景,这些其实已经很直白清晰的交待了出来,那些文字和对话完全多余,其作用:降低了作品的档次!举报 回复# 6楼